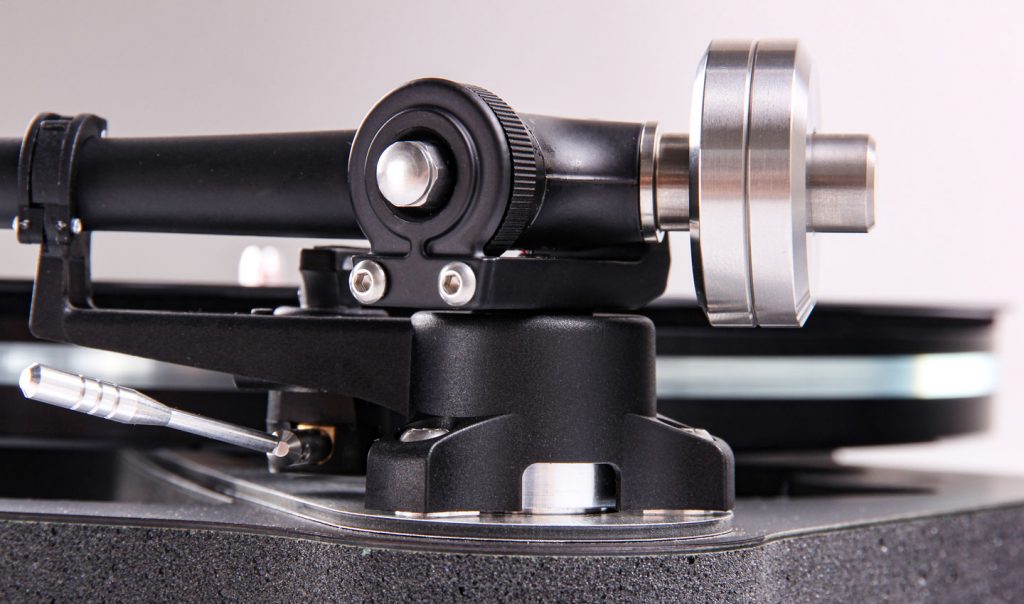

Denn es sind am Planar 8 ja ganz andere, viel spektakulärere Klang-Entdeckungen zu machen. Etwa dass ein und dasselbe System im Headshell des Achters eklatant klarer, größer, entspannter, ja, teurer klingt als etwa in einem – alten oder neuen – Planar 3. Dazu trägt entscheidend der Arm RB880 bei, dessen Lager nochmals deutlich geschmeidiger und leichter laufen als die gewiss nicht schlechten des Klassikers RB300 und seines aktuellen Nachkommen RB330. Dafür sorgt nicht nur besseres Material, sondern erheblich mehr Zeit in der Herstellung: An einem RB880 wird einfach viel penibler und langwieriger gearbeitet als an einem seiner preiswerteren Verwandten. Und auch wenn man diesen Aufwand nicht wirklich sieht, spürt man ihn auf Anhieb, wenn man den Arm über die Platte führt: Diese Weichheit und Leichtigkeit in der Bewegung vermitteln eigentlich nur sehr teure Tonarme – zu denen der RB880 noch gar nicht wirklich gehört.

Immerhin kann die Konkurrenz darauf verweisen, dass auch der RB880 im Planar 8 wieder keine Höhenverstellung hat, und natürlich auch keine Azimuth-Justage erlaubt. Für Tonabnehmer-Tester, die bei jedem System unabhängig von dessen Vorgeschichte sicher sein müssen, wirklich alles probiert zu haben, um es zum Spielen zu bringen, vielleicht nicht ideal. Wer dagegen einfach nur mit hochwertigen Systemen aus aktueller Produktion Musik genießen will, könnte sich mit Recht auf den Standpunkt begeben, dass gefälligst der Hersteller des Systems dafür zu sorgen hat, dass die Abtastnadel exakt senkrecht im Nadelträger sitzt.

Ähnlich pragmatisch geht Rega mit dem vertikalen Abtastwinkel (sprich: Tonarmhöhe) um. Und mit jedem Jahr, das der Autor an Plattenspielern herumschraubt, neigt er dieser Herangehensweise mehr zu: Da der ideale VTA für ein gegebenes System abhängig von Plattendicke, Erscheinungsjahr und verwendeter Schneidemaschine wild variiert, ist die eine optimale Tonarmhöhe ohnehin eine Utopie, die man nie erreichen kann (zumindest solange man nicht ausschließlich etwa 180-Gramm-Pressungen des Stockfisch-Labels hört oder sich sonstwie praxisfremd spezialisiert).

Also ist der Rega-Ansatz gar nicht so daneben, die Bauhöhen-Unterschiede diverser Tonabnehmer mit in Millimeter-Abstufungen erhältlichen Edelstahl-Distanzscheiben unterm Armsockel auszugleichen und sich das endlose Rauf-Runter-Spiel fürderhin zu ersparen. Zumal abgesehen von seltenen Ultrazicken kaum ein Tonabnehmer wirklich drastisch schlechter klingt, wenn der Arm hinten einen halben Millimeter zu hoch oder zu niedrig ist.

Aber alle Theorie ist nichts wert, wenn Spieler, Tonarm und System irgendwie nicht zusammenspielen wollen. Wenn bestens beleumundete Nadeln an verbrieft erstklassigen Armen hell und kantig herumirren, als wären sie mit dem linken Fuß zuerst in die Rille gestiegen. Meist ahnt man in solchen Fällen schon während der ersten Plattenseite, dass man mit solch einem Gespann nicht glücklich werden wird – egal wieviel Justagefleiß und wieviele Einspielstunden man investiert.

Und oft bewahrheitet sich diese Ahnung dann auch irgendwann. Wohl dem also, der sich eine so perfekt harmonische Kombi angeschafft hat, dass ihm nach den ersten fünf Takten mit leisem „Pling“ der Inbusschlüssel aus der Hand fällt, um sich erst beim Staubsaugen eine Woche später wieder in Erinnerung zu rufen.

Genau diesen Auf-Anhieb-Perfekt-Effekt schaffte der Planar 8 gleich zweimal hintereinander, mit zwei unterschiedlichen Systemen, die beide eine dringende Empfehlung verdient haben.

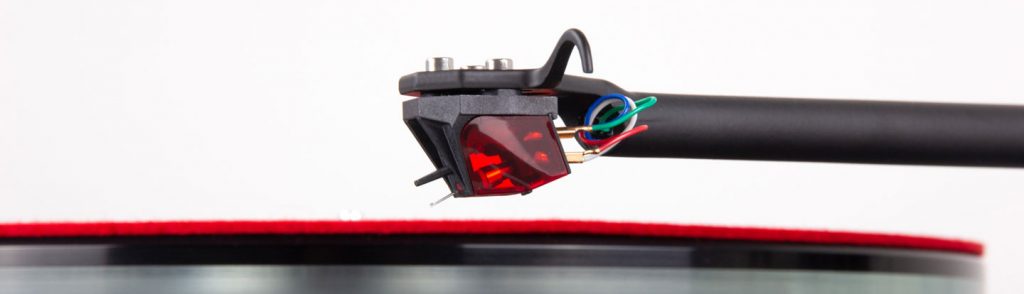

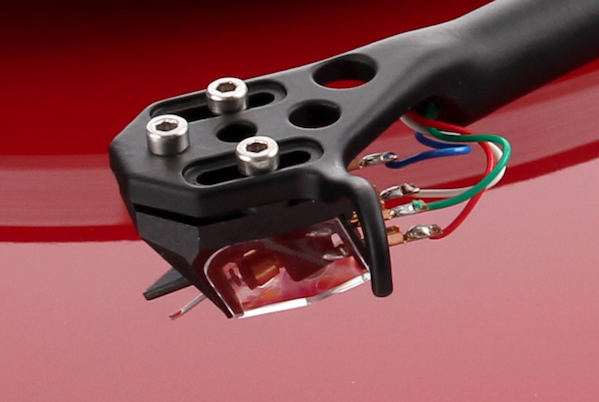

System Nummer eins war bereits vormontiert, als der Spieler eintraf: Rega bietet den Planar 8 ganz offiziell als Bundle mit verschiedenen hauseigenen Tonabnehmern an. Eine relativ neue Option stellt das MC-System Ania Pro dar, das entwicklungstechnisch aus dem bereits bekannten Modell Ania (siehe Test) hervorgeht, diesem aber einen höherwertigen Abtastdiamanten voraus hat. Konkret klebt am vorderen Ende des Pro-Nadelträgers kein elliptischer, sondern ein „Vital“-Stein des japanischen Schleifers Ogura – einem alten Bekannten aus zahlreichen System-Klassikern bevorzugt englischer Schule. Als Angehöriger der Line-Contact-Nadelfamilie verspricht der Vital-Schliff geringere Verzerrungen sowie mehr echte Auflösung und Natürlichkeit als ein normaler elliptischer Schliff – und dank größerer Kontaktfläche auch geringeren Verschleiß sowohl der Platte als auch der Nadel selbst.

Der Hörtest

Anders als das preiswertere Standard-Ania, das extrem lebendig, dynamik- und timingbetont, damit aber auch etwas hell abgestimmt ist, klingt das Ania Pro perfekt ausgewogen und würde, blind gehört, auch zum Beispiel als Ortofon durchgehen. Wenn da nicht die überlegene Dynamik wäre, die ich bei preislich vergleichbaren MCs so generell noch nirgends erlebt habe. Das Ania Pro im Planar 8 geht die Polyrhythmik auf Your Queen Is A Reptile von Sons Of Kemet mit einer aufreizenden Lässigkeit an, die aus Verzerrungsarmut und großem Headroom resultiert. Wir hören eine Wiedergabemaschine, die selbst erstklassigen Aufnahmen und Pressungen mit all ihrer Komplexität und Wucht nicht nur gewachsen, sondern ihnen stets einen souveränen Schritt voraus ist.

Der Aufbau des Ania Pro – wie alle Rega-MCs ein hundertprozentiges Eigengewächs der Engländer – unterscheidet sich von dem anderer Moving Coils an mehreren Stellen recht deutlich: Direkt hinter dem kreuzförmigen, sehr kompakten und leichten Spulenpaket des Ania Pro sitzt ein sehr starker Neodym-Magnet in einem verstellbaren Träger aus Messing. Rega verfährt hier also ähnlich wie Lyra oder auch Transfiguration und bringt einen kleinen (vermutlich Ring-) Magneten so nah wie möglich an die Spulen, statt das Feld eines entsprechend größeren, darüber angeordneten Magnetklötzchens mit einer Joch-ws-Konstruktion dorthin zu leiten. Eine vornehme, nicht alltägliche Konstruktion, die den sehr kleinen 10-Ohm-Spulen des Ania eine noch sehr gesunde Ausgangsspannung von knapp 0,4mV abtrotzt.

Noch weniger 08/15 ist aber die Nadelträger-Aufhängung konstruiert: Das zweiteilige Alu-Röhrchen ist nur an genau einer Stelle in ein Elastomer-Lager eingespannt und lässt seine am hinteren Ende angebrachten Spulen frei und ohne den sonst üblichen Spanndraht schwingen. Der Verzicht auf den Spanndraht verspricht gleich mehrere Vorteile: Das dünne Stahl-Federdrähtchen hat naturgemäß eine Eigenresonanz im Hochtonbereich, die man in manchen Systemen sogar in bestimmten Situationen (etwa beim Einfedern nach dem Aufsetzen der Nadel) als Klick- oder Ping-Geräusche direkt hören kann, weshalb sie umständlich bedämpft werden muss.

Zudem dürfte die nahezu punktförmige Einspannung des Rega-Nadelträgers für eine symmetrischere, geometrisch präziser definierte Beweglichkeit sorgen. Und damit für bessere Linearität und Abtastfähigkeit – sofern man das Lager zuverlässig, reproduzierbar und langzeitstabil fertigen kann. Nachdem Rega dieses Bauprinzip mit dem einstigen Topsystem Apheta 1 vorggestellt hatte, kämpften die Entwickler dann auch noch etwas länger als geplant mit den Tücken der Materie. Was den Rega-MCs anfangs spärliche Verfügbarkeit, einen etwas kapriziösen Ruf und eine nicht ganz blütenweiße Pannenstatistik einbrachte.

15 Jahre (und diverse selbstentworfene Spezialwerkzeuge) später hat Rega den Bauprozess soweit optimiert, dass die Systeme nicht nur absolut zuverlässig funktionieren, sondern auch viel preiswerter zu fertigen sind als zu Anfang. 600 Euro für ein vollwertiges MC wie das Ania, 1.000 Euro für die Vital-benadelte Pro-Version – das unterbieten auch Phonoriesen wie Ortofon oder Audio-Technica nur geringfügig. Wenn man das Pro dann im Bundle auch noch für satte 300 Euro weniger bekommt (3.000 Euro glatt ist der Komplettpreis), dann muss man schon lange nach einem Grund suchen, systemtechnisch fremdzugehen.

Dank der Rega-typischen Dreipunktbefestigung muss man über die Justage des Systems nicht groß nachdenken: Der Überhang ist durch die dritte Schraube, die im Headshell kein Langloch, sondern nur eine spielfrei passende Bohrung vorfindet, exakt definiert. Wer mit einer Schablone nachprüft, stellt fest, dass dieser Überhang nicht zu der sonst üblichen Baerwald-Geometrie passt, sondern eher der Stevenson-Variante folgt, den Nulldurchgang des Spurfehlwinkels somit ein paar Millimeter weiter Richtung Auslaufrille verlegt.

Daran kann, sollte und muss man auch nichts ändern, ebensowenig an der Tonarmhöhe, die ohne zusätzliche Spacer an der Armbasis bereits exakt stimmt: Der Spieler klingt wirklich auf Anhieb, also nach nicht mal einer Plattenseite Einspielzeit, so satt, elegant und unaufdringlich-richtig, dass man meint, soeben keinen mechanischen Abtastvorgang gestartet zu haben, sondern eher eine große Studiobandmaschine.

Für einen 3.000-Euro-Komplettspieler ist die Tape-Analogie eine seltene Auszeichnung – erst recht für einen optisch/haptisch weder prunkvoll noch gravitätisch auftretenden Leichtbauspieler wie den Planar 8. Dessen ältere und kleinere Verwandten zudem zwar stets für ihre Rhythmus-, Dynamik-, Klöppel- und Dengeltalente berühmt waren, nicht aber für besonders erhabenen Flow oder fundamentale Tieftonstrukturen.

Das dürfte für die meisten Hörer dann auch das Verblüffendste am ersten Eindruck des Planar 8 sein: sein druckvoller, knorrig-konturierter Bass, der eben nicht nur blubbert, sondern Melodien spielt, die Musik muskulös vorwärts treibt, Spannung und Autorität vermittelt. Absolut klasse, dieser Spieler, und auch von mächtigen Rivalen wie dem Linn LP12 nur in schon merklich teureren Ausstattungsvarianten zu toppen: Der treue Privat-Linn des Autoren wirkt mit Ekos-Arm, Kore-Subchassis und Lingo-Netzteil tatsächlich noch großformatiger im Raum, noch fundamentaler im Tiefbass. Das Neugeräte-Äquivalent, der LP12 Akurate, würde aber rund 8.000 Euro kosten.

Wer ein wenig mehr Klangfarben-Opulenz und eine noch präziser fokussierte Abbildung zu schätzen weiß, bekommt sicher auch auf den vom Rega-Vertrieb TAD entworfenen, in Japan produzierten MC-Tonabnehmer Excalibur Platinum einen Komplettspieler-Sonderpreis. Das Platinum ist im Generator konventioneller aufgebaut als das Ania, verfügt aber über die noch detailfreudigere MicroRidge-Nadel an einem extra-verwindungssteifen Bor-Nadelträger. Dankenswerterweise hat TAD das System so geschickt abgestimmt, dass seine enorme Abtastgenauigkeit kein pedantisches Gezimbel, sondern einen stets wunderbar feinen, natürlichen Ton hervorbringt – eine sinnliche Champagnervariante nach dem etwas trockeneren, knackigeren Klang des Rega-eigenen Systems, nicht Klassen besser, aber für den geringen Mehrpreis eine überlegenswerte Option.

Fazit: Rega Planar 8 mit Ania Pro

Zu diesem Preis ganz klar einer der empfehlenswertesten, wenn nicht gar der empfehlenswerteste Plattenspieler: Aufs Wesentliche konzentriert und darin perfekt realisiert. Wann immer eine solide Wand zur Verfügung steht, sollte man die Rega-eigene, klanglich ideale Wandhalterung Planar 8 Wall Bracket für 190 Euro gleich mitbestellen.

Bewertung

KlangPraxisVerarbeitungGesamt |

| Die Bewertung bezieht sich immer auf die jeweilige Preisklasse. |

| | Unkomplizierter, auf Anhieb ausgewogen und hochdynamisch musizierender Spieler |

| | Überragender, auch mit sehr hochwertigen Systemen kombinierbarer Arm |

| | Als Komplett-Bundle inklusive System klangbezogen sehr preisgünstig |

| | Trittschall-empfindlich, beigelegte Staubschutzhaube nur Notlösung |

Vertrieb:

TAD Audio Vertriebs GmbH

Rosenheimer Straße 33

83229 Aschau

www.tad-audiovertrieb.de

Preis (Hersteller-Empfehlung):

Rega Planar 8 mit Ania: 3.000 Euro

Mehr von Rega:

Test Rega Ania – Regas kleinster MC-Tonabnehmer

Test Rega Planar 6: bester Plattenspieler unter 2.000 Euro?

Test Rega Brio 2017: traditionell musikalisch

Test Rega Planar 2-2016 – Neuauflage des Klassikers

Alle Rega Tonabnehmer im Vergleich