Thorens ist am besten für seine Plattenspieler mit Riemenantrieb und Subchassis bekannt. Der Thorens TD 403 DD geht einen anderen Weg: ohne Subchassis und mit HiFi-optimiertem Direktantrieb. Zusammen mit einem erstklassigen neuen Arm resultiert ein moderner Plattendreher im klassischen Look – und mit audiophilem Klang.

Wie wir bereits beim TD 124 DD gelernt haben, steht das Doppel-D bei Thorens für Direct Drive, also Direktantrieb. Der TD 403 DD ist der zweit-erschwinglichste Direktantriebs-Spieler der deutschen Marke. Es gibt gute Gründe, nicht den allergünstigsten zu nehmen. Denn für die 400 Euro Mehrpreis bekommt man mit dem 403er einfach ungleich mehr HiFi, längere Zufriedenheit, mehr Ausbaupotenzial und damit mehr Nachhaltigkeit.

Der Antrieb des Thorens TD 403 DD

Abgesehen vom historischen TD 124 mit seinem kombinierten Riemen- und Reibradantrieb waren die klassischen Thorens-Modelle bis auf wenige Ausnahmen durchweg Riementriebler (die direkt getriebenen Ausnahmen sind die Modelle TD 524, TD 535 und TD 738). Das hat sich nun geändert: Mit neuem Eigentümer und neuen Entwicklern hat die Marke inzwischen eine fein austarierte Spielerpalette aufgebaut, in der beide Prinzipien fast paritätisch zu ihrem Recht kommen.

So besitzt das Spitzenmodell TD 124 DD einen Direktantrieb, aber auch die im preislichen Mittelfeld spielenden Vierer-Modelle 403 DD und 402 DD. Da erschöpfen sich die Parallelen zum Flaggschiff aber auch schon. Denn die Antriebe sind ganz unterschiedlich konstruiert: Der 124er verwendet einen Motor in offener Bauweise, wo der Rotor-Magnetring direkt am Teller befestigt ist, man beim Abnehmen desselbigen also effektiv den Motor zerlegt.

Der hier getestete 403 beruht dagegen auf einem etwas kleineren Direktantriebs-Motor, der seine Kraft über die Achse auf den darauf aufgesteckten Teller überträgt. Für sehr große Drehmomente, etwa im DJ-Bereich, ist das nicht ideal, bei einem HiFi-Spieler wie dem 403 dagegen kein Nachteil. Zumal die Thorens-Entwicklungsmannschaft – mit prominenten HiFi-Urgesteinen wie Walter Fuchs und Helmut Thiele besetzt – dafür gesorgt hat, dass der Motor ohnehin nur ganz sanft am Teller zieht: Antriebs-Drehmoment, Tellermasse und die Auslegung der Mess-Regelschleife, die die Rotation überwacht, bilden bei solchen Spielern eine heikle Balance. Nach ausführlichen Hörtests erwies sich offenbar eine deutlich gedrosselte Motorleistung als klanglich ideal.

In der Praxis macht sich die Thorens-optimierte Motorsteuerung durch eine längere Hochlaufzeit bemerkbar. Der bewährte Großserien-Motor könnte den Teller per Fingerschnipp auf Solldrehzahl katapultieren – und tut dies bei vielen anderen Spielern auch. Auf dem TD 403 DD braucht der Teller dagegen ein paar Sekunden länger.

Nun ist die Hochlaufzeit für einen HiFi-Spieler etwa so relevant wie Wattiefe oder Böschungswinkel für einen Sportwagen. Und da Blitzstart-Fans meist auch Freunde eines gepflegten Pitchreglers sind, fallen sie als Zielgruppe für den Thorens eh meist aus. Denn an dessen Absolutdrehzahl kann man nur herumschrauben, wenn man ihn vorher zerlegt hat. Beruhigend, dass die beiden angebotenen Geschwindigkeiten ab Werk bereits aufs Promille genau stimmen.

Ausgewählt wird mit einem Knebelschalter links vorn im klassischen Thorens-Design. Der Start-Stopschalter sitzt separat an der rechten vorderen Tellerseite – eine traditionelle, aber nicht unbedingt besonders praktische Position, da der Plastikknauf dort dem Tonabnehmer ziemlich nahekommt und zum Beispiel das Nadelputzen erschweren kann.

Der Tonarm

Vorbildlich ergonomisch, zudem wunderschön, universell und mechanisch hoch kompetent ist der Tonarm des TD 403 DD, der Thorens-intern die Bezeichnung TP 150 trägt. Mit seinem großkalibrigen, J-förmig gekrümmten Rohr und dem zylindrischen Lagerblock ist der TP 150 ein Beinahe-Doppelgänger des TP 124 vom Topmodell TD 124 DD. Wie dieser zitiert sein Design unübersehbar den deutschen Studioklassiker EMT 929. Mechanisch ist der Thorens-Arm aber keine halbherzige Kopie, sondern dem Original mindestens ebenbürtig: Was immer man daran berührt und bewegt, vermittelt vertrauenerweckende Eindeutigkeit und Präzision und verbindet Feinsinn mit rustikaler Solidität. Das ist ein Arm, mit dem man nicht nur sonntags mal eine Platte hören, sondern tagein, tagaus arbeiten will.

Anders als das EMT-Original und der TP 124, die beide dynamisch balanciert sind, arbeitet der TP 150 mit statischer Auflagekraft. Das ist natürlich eine gewisse Vereinfachung: dynamische Arme trennen Balance und Auflagekraft-Erzeugung, wobei letzteres meist mit einer verstellbaren Präzisionsfeder geschieht. Das macht sie etwas agiler auf unebenen Platten. Beim TP 150 dagegen verdreht man ganz normal das skalierte Gegengewicht aus der Gleichgewichtslage, bis die Nadel mit der gewünschten Kraft nach unten strebt. Die Skala ist akkurat, eine Waage daher unnötig. Grundsätzlich schlechter ist diese statisch balancierte Bauweise nicht – nur eben einfacher und preiswerter.

Für größtmögliche Flexibilität hat Thorens das Gegengewicht zweiteilig gebaut. So lässt sich eine sehr große Spannbreite an Headshells und Tonabnehmern sauber ausbalancieren: Für schwere Headshell-System-Kombis, zu denen auch die Serienbestückung des 403 DD gehört, nimmt man das komplette Gewicht. Für leichtere Lasten dagegen reicht nur dessen vorderer Teil. Die Auswahl an möglichen Abtastern und Headshells ist praktisch unbegrenzt: Der Arm hat eine effektive Masse am oberen Ende von „mittelschwer“, was größtmögliche Kompatibilität mit hochwertigen Nadeln verspricht. Zumal das Headshell dem verbreiteten SME-Standard folgt und somit gegen unzählige schwerere wie auch leichtere Alternativen tauschbar ist. Im Test verwendete ich zum Beispiel das Ortofon LH-4000, ein leichtes Technics-Shell, ein schönes altes Koshin aus Magnesium sowie ein schweres Ortofon SPU in der langen G-Tondose. Hauptsächlich steckte in dem Arm aber der serienmäßige, überaus massive und stabile Thorens-Tonkopf.

Die Vielseitigkeit hat ihren Preis: Abnehmbare Universal-Headshells sitzen nie so präzise definiert wie einteilige Konstruktionen (Linn, Rega, SME V) oder solche mit proprietärer Klemmung (SME 3er). Das gibt der alte Schraubverschluss-Standard nicht her. Das Headshell wackelt zwar nicht, lässt sich aber auch im angezogenen Zustand noch ohne allzu großen Kraftaufwand um einige Winkelminuten verdrehen – wieviel genau, hängt auch etwas vom Headshell ab. Man sollte also ab und zu kontrollieren, ob sich die einmal gefundene Azimuth-Einstellung – gerade bei diesbezüglich heikleren Systemen – nicht versehentlich verstellt hat. Dazu eignet sich eine federleichte Zylinderlibelle sehr gut, die quer auf das Headshell gelegt schnell und genauestens Auskunft gibt.

Jedenfalls lassen sich alle relevanten Kräfte und Geometrien am TP 150 sauber und reproduzierbar justieren: Es gibt keinen Tonabnehmer, der in dem Thorens-Arm nicht präzise auf den Punkt spielen könnte. Besonders elegant haben die Entwickler das Antiskating und die VTA-Einstellung umgesetzt. Beides funktioniert außergewöhnlich genau und reproduzierbar. Das Antiskating ist eine moderne Interpretation des bewährten Gewicht-am-Faden-Prinzips, wobei das Gewicht hier verschieb- und unverlierbar auf einem skalierten Balken sitzt und der Faden elegant über eine Führung aus Rubin umgelenkt wird. Damit lässt sich die Kompensation der Skatingkraft feinfühlig einstellen, es kann nichts baumeln, sich verheddern oder abfallen. Klasse auch die VTA- sprich Höhenverstellung des TP 150: Nach dem Lösen einer kleinen Sicherungsschraube seitlich an der Armbasis lässt sich der ganze Arm sehr einfach hoch- oder runterschrauben. Wer sich traut, kann das sogar bei laufender Platte versuchen.

Gleich zweifach lässt sich schließlich der Azimuth anpassen. Denn sowohl das Thorens-Headshell ist nach Lösen einer Klemmschraube verdrehbar, als auch das gesamte Armrohr. Thorens empfiehlt ersteres – schon weil das Armrohr ab Werk mit einer präzisen Lehre so eingestellt wird, dass der J-Bogen exakt horizontal verläuft. Verdreht man das Rohr, beeinflusst das neben dem Azimuth stets auch den VTA und den Kröpfungswinkel des Arms, was dann wieder anderweitig korrigiert werden müsste. Für Sonderfälle, etwa nicht verstellbare Headshells und außergewöhnliche VTA-Anforderungen kann die Möglichkeit aber durchaus auch mal nützlich sein.

Der Tonabnehmer

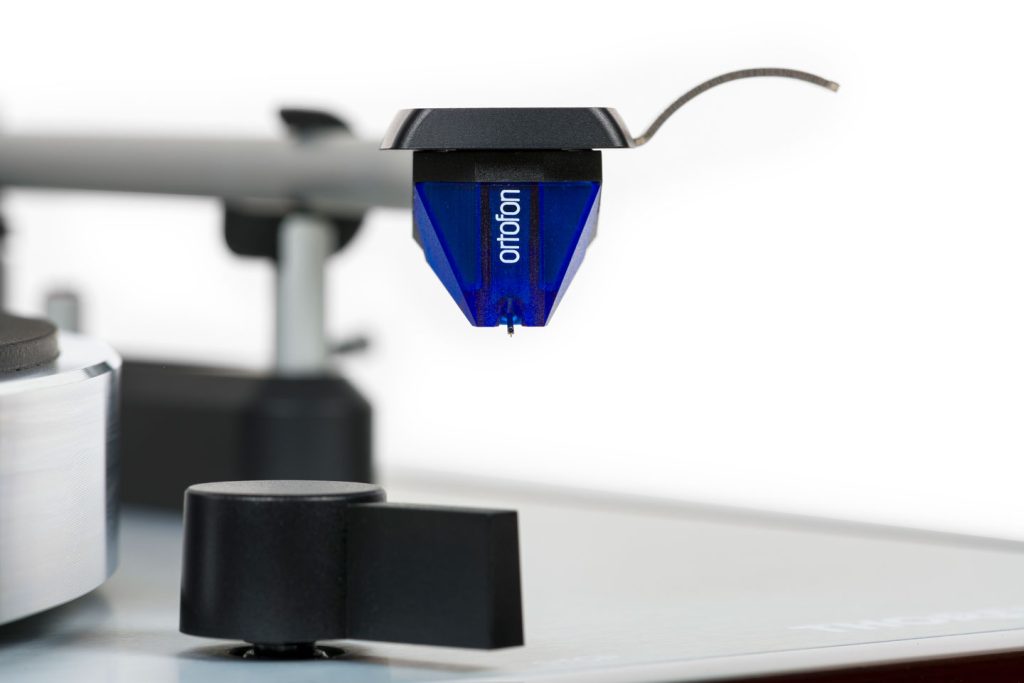

Der Thorens TD 403 DD betritt die HiFi-Welt als Komplettspieler mit vormontiertem Tonabnehmer. Dabei fiel die Wahl der Entwickler auf einen alten LowBeats Favoriten: den messtechnisch überragenden, absolut neutral klingenden und sauber abtastenden Ortofon 2M Blue. Mit 200 Euro Straßenpreis stellt das Blue einen deutlich höheren Gegenwert dar als das allgegenwärtige, halb so teure Red, unterscheidet sich im Datenblatt aber kaum. Real ist der Unterschied riesig: Im Blue steckt zwar auch ein elliptischer Diamant, allerdings handelt es sich um ein nacktes Kristallstäbchen, das viel präziser gearbeitet und poliert ist als der gefasste Stein des Red – und zudem wesentlich masseärmer ist.

Feiner, charmanter, ehrlicher Klang

Das Blue wird manchmal als hell oder kühl beschrieben. Tatsächlich zeigt es diese Charakteristik aber nur in ungeeigneten Armen und/oder bei nachlässiger Justage. Im Thorens kann von hellem Klang keine Rede sein. Die Überhang-Justage ab Werk stimmt perfekt und liefert Nulldurchgänge bei 66 und 120 mm, was auf einen Arm in klassischer Baerwald-Geometrie schließen lässt.

VTA und Azimuth haben beim Blue sehr deutlichen Klangeinfluss. Tastet man sich mit den komfortablen Verstellmöglichkeiten des Thorens systematisch an das Optimum heran, kommt man recht schnell zu einem obenrum duftig-offenen, im Grund- und Mitteltonbereich schön substanziellen Klang, der unsere Klischeevorstellung dessen, was ein elliptischer Diamant leisten kann, mühelos übertrifft. Im Thorens-Arm könnte man das Blue fast mit einem teureren, Line-Contact-benadelten Verwandten verwechseln. Das ist allemal besser als der unbefriedigende Versuch, teurere Nadeln in mäßig talentierten Armen dazu zu bewegen, ihre versprochenen Reize zu zeigen. Der TD 403 DD fängt schon in Werksbestückung stark an, ist später aber auch mit heiklen Systemexoten nicht überfordert.

So erscheint „Farewell To All We Know“ von Matt Elliott (Ici D’Ailleurs – IDA141) in seiner ganzen Pracht. Elliott, der in den 90ern als Third Eye Foundation epische Experimental-Ambient-Drum-n-Bass-Alben machte, zupft inzwischen am liebsten (und ziemlich virtuos) die akustische Gitarre und singt dazu mit tiefer Brummbass-Stimme morbide Chansons. Erstmal kaum zu glauben, dass das der gleiche Musiker sein soll. Aber es gibt ja Platten wie „Drinking Songs“ von 2004 (als IDA027LP erst 2011 auf Vinyl erschienen), auf denen er beides macht: schwankende Matrosenchöre, die sich um brennende Absinthfässer versammeln, während der Wind Fetzen ferner Todesfanfaren herbeiträgt. Und dann auf Seite D „The Maid We Messed“, eine 20-minütige Breakbeat-Extravaganza mit eher noch bedrückenderer Grundstimmung.

„Farewell To All We Know“ jedenfalls kombiniert Akustikgitarre, Gesang, Steinway, Kontrabass sowie sporadische Gast-Streicher und -Stimmen, lässt aber auch dem Aufnahmeort eine Rolle zukommen: dem vom Komponisten/Produzenten David Chalmin und Starpianistin Katia Labèque eingerichteten Landhaus-Studio LFO im französischen Pays Basque. Dort gibt es einen acht Meter hohen, klar, lebendig und luftig klingenden Aufnahmeraum und eine friedvolle Ruhe, wie sie nur an abgelegenen Orten möglich ist. Ab und an finden auch Naturgeräusche ihren Weg in die Aufnahmen, und das Ganze entwickelt eine sagenhafte Räumlichkeit und Weite.

Der Thorens gibt Instrumente und Gesang, aber auch Akustik und Stimmung beeindruckend stabil und rein wieder. Keine Unsauberkeit, kein Hintergrundgeräusch stört die perfekte Illusion. Matt Elliotts Stimme habe ich mit größeren Spielern noch kraftvoller in den tiefen Registern in Erinnerung, das Gleiche gilt für den gestrichenen Kontrabass. Aber das ist absolut betrachtet nicht störend, sondern fällt nur im direkten Vergleich etwa zu einem SME Model 10 auf, der ein Vielfaches des Thorens kostet.

Während Matt Elliotts Platten praktisch immer eindrucksvoll präsent klingen und riesige Dynamikräume öffnen, ist der Dream Pop des US-Duos Beach House schwerer zu fassen, weil eher ätherisch-schwebend als dynamisch produziert und in der Rhythmusabteilung oftmals nur mit einem schlichten Vintage-Drumcomputer besetzt. Wer etwa dem Album „Depression Cherry“ (Sub Pop – SP1122) einen Klang entlocken will, der wirklich zum roten Flauschsamtcover passt, braucht einen Spieler, der absolut akkurat, aber nicht schrill klingt.

Das bekommt der Thorens bei Victoria Legrands hauchzarten Vocals schon sehr gut hin. Im Bass fällt eine warm-sonore Färbung auf, die hier gut passt, aber von einer perfekt neutralen Linie leicht abweicht. Ein möglicher Ursprung dieser leichten Aufdickung findet sich bei einem vorsichtigen Klopftest bei stehendem Teller und abgesenktem Arm: Der Spieler schwingt nach dem Klopfimpuls mit einem sonoren „Dong!“ aus, einer Resonanz im Oberbass und Grundton, die sich bei entsprechend starker Anregung (etwa in Lautsprechernähe oder bei höheren Lautstärken) eben auch in der Musik abzeichnen kann. Hauptbeteiligte an dieser Resonanz scheinen die elastischen Gummifüße und die Bodenplatte des Spielers zu sein, während Zarge und Decke sehr steif und akustisch neutral sind.

Womit sich auch gleich ein Tuningtipp ergibt: Spikes, kleine Holzblöcke oder sonstige harte Untersetzer, etwas höher als die Originalfüße und möglichst nah am Gehäuserand untergeschoben, lassen das Eigenleben praktisch komplett verschwinden. Und räumen den Bass merklich auf, der nun einerseits etwas schlanker, andererseits aber auch tiefer, besser durchgezeichnet und dynamischer wirkt. Eine klare Verbesserung für wenig bis gar kein Geld, solange man von Voodoo-Produkten die Finger lässt.

Viel mehr muss man auch längerfristig nicht am Thorens TD 403 DD machen: Der Direktantrieb ist wartungsfrei und läuft absolut drehzahlstabil. Die Matte besteht wenig ambitioniert aus Gummi, passt in Dicke und Gewicht aber so gut, dass man da auch nicht experimentieren muss. Der Überhang des montierten Tonabnehmers passt ab Werk. Wer andere Systeme einwechseln will, montiert sie einfach in irgendein Headshell seiner Wahl und braucht nicht mal eine Thorens-spezifische Schablone (auch wenn dem 403 natürlich eine beiliegt). Denn die klassischen 52 Millimeter vom Stoß der Bajonettverbindung bis zur Nadelspitze passen auch hier – genauso wie bei Technics und vielen anderen Spielern.

Weniger vielseitig, dafür mit dem richtigen System noch etwas dynamischer, dürfte der Rega Planar 3 mit Neo PSU zu den spärlich gesäten Alternativen zählen. Hier wie da spürt man schnell den besonderen Reiz dieser Preisklasse, die die 1000-Euro-Grenze schon klar hinter sich lässt – aber eben nur so weit wie unbedingt nötig, um langzeittaugliche Spieler zu schaffen, die mit steigenden Ansprüchen mitwachsen. Und die ganz nebenbei mit Nachhaltigkeit punkten. Nicht mit Feigenblatt-Argumenten wie einer recycelten Verpackung (die natürlich auch toll wäre), sondern mit einem Design, das dauerhaft verhindert, dass man alle zwei Jahre eine weitere Verpackung anschaffen und eine andere samt Inhalt wieder loswerden muss.

Fazit Thorens TD 403 DD

Letztlich handhabt sich der TD 403 DD in der Praxis so unauffällig und ausgereift, dass es schon fast langweilig ist. Das ist OK, denn wenn man spannende Musik hört, kann man auf Nervenkitzel beim Auflegen gut verzichten. Thorens hat mit dem 403 das höchste Ziel erreicht, das sich ein deutscher Hersteller erschwinglicher Plattenspieler stecken kann: Wenn jemand nicht gerade arm oder geizig ist und einfach einen guten, zuverlässigen Plattenspieler sucht, kann er oder sie heute wieder genauso bedenkenlos zu Thorens greifen, wie man das schon in den 80er Jahren machte. Es gibt kaum etwas, das der 403 nicht kann – und nichts, das wirklich schmerzlich fehlen würde.

Convenience-Hörer, die Endabschaltung und integrierte Vorverstärkung suchen, finden diese Features im kleineren, preiswerteren TD 402 DD, der aber klanglich gegen den 403 chancenlos ist. Der 403 DD ist ein sehr ordentliches Laufwerk – und dank Direktantrieb ein extrem unkompliziertes. Zum Highlight verwandelt ihn sein hervorragender Tonarm, der nicht nur jeden Tonabnehmer zuverlässig ausreizt, sondern im alltäglichen Umgang auch einfach Spaß macht.

Bewertung

KlangPraxisVerarbeitungGesamt |

| Die Bewertung bezieht sich immer auf die jeweilige Preisklasse. |

| | Feiner, ausgewogener Klang |

| | Sauber einstellbarer, auch für Top-Systeme geeigneter Arm |

| | Hochwertiger, gut passender Serien-Tonabnehmer |

| | Mit den Originalfüßen etwas Mikrofonie-empfindlich |

Vertrieb:

Thorens GmbH

Lustheide 85

51427 Bergisch Gladbach

www.thorens.com

Preis (Hersteller-Empfehlung):

Thorens TD 403 DD: 1.400 Euro

Die technischen Daten

| Thorens TD 403 DD | |

|---|---|

| Konzept: | direktgetriebener Plattenspieler mit 33/45 U/min |

| Tonarm: | TP 150 mit SME Headshell, effektive Masse: 15 Gramm |

| Plattenteller: | Aluminium, 1,4 Kilo |

| Tonabnehmer: | Ortofon 2M Blue mit nacktem elliptischen Nadelschliff |

| Lieferumfang: | Steckernetztteil, Staubschutzhaube (Acryl), Cinch-Kabel, Thorens-Gummimatte |

| Ausführungen: | walnuss Hochglanz, schwarz Hochglanz |

| Abmessungen (B x H x T): | 42,0 x 14,1 x 36,0 cm |

| Gewicht: | 7,2 Kilo |

| Alle technischen Daten | |

Mit- und Gegenspieler:

Rega Planar 3-2016: der erste Test

Test Technics SL-1200GR – die Direktantriebs-Legende

Test Phono-Vorverstärker Line Magnetic LP-33: es lebe die Röhre!

Mehr von Thorens:

Test Plattenspieler Thorens TD 124 DD mit SPU 124: die Legende ist zurück

Erster Test Thorens TD 1601: die Legende TD 160 reloaded

Kauftipp der Woche: Thorens TD 203