Die Diskussion, ob denn nun Röhren- oder Transistorverstärker besser klingen, gibt es im HiFi schon fast so lange, wie die beiden Prinzipien schon miteinander konkurrieren. Die Röhren-Verstärker gelten allgemein als klangfarbenstärker und natürlich klingender, die Transistor-Amps haben in der Regel sehr viel mehr Leistung – die leider von den meisten der heute angebotenen Lautsprecher immer noch benötigt wird. Einige wenige Hersteller kombinieren also Röhre und Transistor schlau zu einem so genannten Hybrid-Verstärker, bei dem die Röhren den Vorverstärker-Part übernehmen und Transistoren in der Endstufe für ausreichend Leistung sorgen und versuchen, auf diese Weise das Beste aus beiden Welten zu vereinen. So wie bei den Verstärkern des italienischen Nobel-Herstellers Unico. Oder wie beim Magnat RV4.

Wie der Name schon verrät, ist der Magnat RV4 der vierte einer schon zehn Jahre existierenden Verstärker-Ahnengalerie. Die Vorgänger RV1 und RV2 waren exzellente (und unterschätzte) „echte“ Röhrenverstärker.

Doch mit ihren knapp 50 Watt pro Kanal waren sie für die Modelle aus eigenem Haus (Magnat und Heco) wohl nicht kräftig genug. Leistung ist mit dem Hybrid-Konzept (ab RV3) kein Thema mehr. Der RV3 hatte gute 250 Watt pro Kanal, der Magnat RV4 kommt immerhin noch auf 150.

Die Technik des Magnat RV4

Wie bitte? Ein Leistungsrückgang in diesen Zeiten? „Ganz genau“, sagt Shandro Fischer, der Kopf hinter allem, was bei Voxx (Mutterkonzern von Heco, Magnat, Oehlbach) Musik macht. „Beim RV3 hatten wir das Gefühl, Leistung und Netzteil sind nicht wirklich ausgewogen. Dem Klang fehlte es ein wenig an Substanz.“

Deshalb hat der Magnat RV4 bei gleichem Netzteil zwei Transistoren (vom Typ Sanken) weniger und damit auch eine geringere Ausgangsleistung. Aber, das kann ich an dieser Stelle schon festhalten: an allen angeschlossenen Lautsprechern erwiesen sich diese 150 Watt als absolut ausreichend.

Was nicht zuletzt am stattlichen Trafo liegt. Weil er deutlich höher baut als der Rest der Elektronik, hat Magnat Produktdesigner Helmut Thiele eine durchaus auffällige Optik mit gebogenen Kühlkörpern und einer Art Mittelaufbau geschaffen, unter der der besagte (gekapselte) Ringkerntrafo abgeschottet seine Arbeit verrichtet.

Die Vorstufensektion des Magnat RV4 beruht auf den optisch hübsch in Szene gesetzten E88CC-Röhren der Marke Electro Harmonix. Sie stammen aus russischer Produktion und erfüllen als SQ-Typen sogar den strengen Militärstandard.

Wohl auch deshalb spricht Magnat von 20.000 bis 50.000 Betriebsstunden – das ist mehr, als die meisten Menschen in ihrem Leben überhaupt intensiv Musik hören. Das Röhren-Duo wird vorgealtert und danach paarweise selektiert.

Sieht man einmal von dem besonderen Äußeren ab, erscheint der Magnat RV4 wie ein vergleichsweise normaler Verstärker. Doch auf der Rückseite fallen zwei Besonderheiten ins Auge: Zum einen getrennte Phonovorstufen für Phono MM und MC.

Schon das ist heutzutage außergewöhnlich. Und Magnat hat sich für die Entwicklung dieser Analogstufen Hilfe beim Fink Audio Consulting geholt, wo Walter Fuchs (ehemals SAC) die Elektronik-Entwicklungen leitet. Fuchs ist ein ausgewiesener Analog-Experte und so bietet sich hier – etwas überraschend – ein echtes Analog-Schätzchen.

Wir haben die Plattenspieler um 2.000 Euro (Elac Miracord 90, Rega Planar 6, Technics SL 1200GR) teilweise an ihm gehört und beurteilt: der RV4 zeigte alle Feinheiten und charakterlichen Unterschiede der drei sehr verschiedenen Laufwerks/Tonabnehmer-Kombinationen.

Zum Zweiten wäre da noch die Kurzantenne auf der Rückseite – ein Hinweis auf die (drahtlose) Bluetooth-Fähigkeit. Magnat hat auch hier in die Vollen gegriffen und die denkbar kompromissloseste Lösung gefunden: mit dem aktuellen Qualcomm-Chip und aptX-Technik, die eine Wiedergabe fast auf CD-Niveau gewährleistet.

Stimmt schon: das steht in quasi jedem Prospekt. Aber ich habe den Magnat RV4 über mehrere Wochen im Büro stehen gehabt und muss festhalten, dass Bluetooth von meinem Rechner noch nie so gut geklungen hat.

Neben Phono- und Bluetooth-Zuspielung bietet der Magnat RV4 auch noch vier analoge Hochpegel-Eingänge (Cinch) sowie zwei Digital-Eingänge (1 x Koax, 1 x optisch). Der RV4 hat also auch einen eingebauten DAC.

Der Wandlerbaustein von Burr-Brown kann Signale bis 24/192 Kilohertz verarbeiten. Das ist jetzt nicht rekordverdächtig, aber absolut praxisgerecht: Welches HiRes-Musikfile kommt tatsächlich in einer höheren Auflösung? (Und wenn doch: Hört man das überhaupt noch?)

Ein letzter Punkt in der Ausstattungsliste muss noch abgehakt werden: die Fernbedienung: Sie hat nur wenige Funktionen, wirkt aber in ihrem soliden Metallgehäuse genau passend zu dem hochsoliden Trutzburg-Auftritt des RV4.

Der Hörtest

Über die Leistung ist oben schon vieles gesagt worden Wir hatten, angefangen bei unserer sehr effizienten Referenz, der Wolf von Langa Chicago, bis hin zur kleinen Dynaudio Excite X18, viele Lautsprecher angeschlossen und ausprobiert. An Leistung hat es nie gemangelt.

Der Magnat RV4 ist ein eher warm klingender, unaufgeregt spielender Zeitgenosse, der aber – anders als viel andere Verstärker, die in diese Richtung gehen, im Bass erfreulich viel Kontrolle und Nachdruck zeigt.

Im ersten Hörtest musste der Magnat gegen den Atoll IN 300 antreten. Der Franzose ist seit seinem Test im Juli 2017 so etwas wie eine Referenz in dieser Klasse und klingt fast wie ein Gegenentwurf zum Magnat RV4: ungemein lebendig, „schnell“ und vergleichsweise hell.

An der ebenfalls etwas zum Hellen tendierenden Chicago favorisierten die meisten Mitglieder des Auditoriums den Hybrid von Magnat, auch wenn der Atoll in puncto Energie und Auflösung einiges mehr zu bieten hatte.

Mit dem RV4 hatten Stimmen wie die von Tori Amos auf Native Invader auch bei sehr hohen Pegeln einen satteren und gefälligeren Ton und der Raum blieb weiträumig.

Ein zweiter, bei LowBeats schon lange bewährter Vollverstärker, der Exposure 3010 S2D, machte die Entscheidung etwas schwerer.

Der klanglich bodenständigere Brite spielte an der Chicago energischer und pointierter. Auch er hatte bei Stimmen und Streichern nicht ganz das sonore Timbre des Magnat RV4, wirkte aber etwas lebendiger und natürlicher.

Im direkten Vergleich ist der Magnat RV4 der Samtpfötige, der Exposure der Krachlederne. Auch wenn mein persönlicher Geschmack eher das Lebendig-Habhafte bevorzugt, so kann ich die dezent-ruhige, vollmundige Gangart des Magnat durchaus schätzen.

Seine klangliche Ausrichtung ist ein sinnvolles und mehrheitsfähiges Angebot, das in einem modernen, kaum gedämpften Wohnzimmer viel Sinn und Lust auf langes Musikhören macht. Allerdings würde ich für die Kombination mit dem Magnat RV4 eher Lautsprecher empfehlen, die etwas forscher und kerniger im Klang sind.

Mit der ebenfalls sehr unaufgeregt spielenden Dynaudio Excite X 18 geriet der Auftritt fast schon ein bisschen zu dezent. Mit den Modellen der Magnat Quantum 720 Serie dagegen ergab sich eine schöne Balance aus Lebendigkeit und Gelassenheit. Auch die Kombination mit der Heco Direkt Zweiklang hat super gepasst.

Fazit

Magnats neuer Hybrid-Verstärker ist trotz Leistungs-Abspeckkur immer noch ein Kraftpaket – das nun substanzieller und vollmundiger klingt als sein Vorgänger. Doch der Klang allein gibt hier nicht den Ausschlag; da gibt es in dieser Preisklasse Angebote, die noch luftiger und dynamischer klingen.

Beim Magnat RV4 macht es das Gesamtpaket: die besondere Optik, die gediegene Verarbeitung, die Vollausstattung mit einer überragenden Phonostufe und einem überragenden Bluetooth-Zugang.

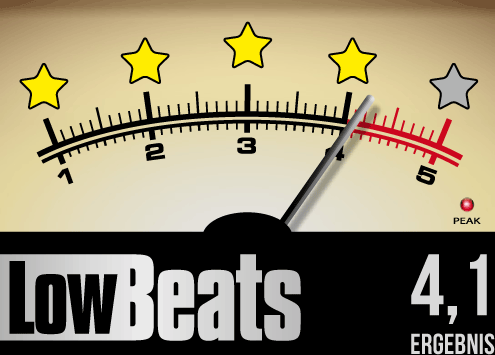

Bewertungen

KlangPraxisVerarbeitungGesamt |

| Die Bewertung bezieht sich immer auf die jeweilige Preisklasse. |

| | Samtiger, substanzieller Klang |

| | Hohe Leistung |

| | Herausragende MM- und MC-Stufe |

| | Superber Bluetooth-Eingang |

Vertrieb:

Magnat Audio-Produkte GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

50259 Pulheim

www.magnat.de

Paarpreis (Hersteller-Empfehlung):

Magnat RV4: 3.000 Euro

Mehr zur Magnat:

Magnat Quantum 720: die komplette Übersicht

Test Magnat Quantum 723 – Kompaktbox mit Spaßfaktor

Test: Magnat Quantum 725 – das Energiebündel

Test: Magnat Quantum 727 – das Flaggschiff

Test: Magnat Quantum C72 – Center mit der Extraportion Bass

Die Mit- und Gegenspieler im Hörraum:

Test Vollverstärker Atoll IN 300 – höchste Agilität

Test Vollverstärker Exposure S2D – kernige Musikalität

Elac Miracord 90 – edel, schwer und gut

Rega Planar 6 – Der beste Plattenspieler unter 2.000 Euro?

Technics SL 1200GR – die Direktantriebs-Legende

Test Dipol Standbox Wolf von Langa Audio Frame Chicago

Test Dynaudio Excite X 18 – die feine Kompaktbox